国内制作の3Dアクションゲームで認知機能測定に成功 特定動作と認知機能検査の相関性を証明 京都大ら

京都大学と国内のゲーム制作会社の研究グループが、開発中のゲームにおける特定動作と、既存の認知機能検査の指標との相関性を証明した。ゲーム内での挙動データから、「運動機能」「注意力」「抽象思考」「識別力」などの複数の認知機能を測定することに成功したという。高齢被験者のデータからは相関性が認められなかったものの、研究グループでは子どもの認知機能の継続的な把握に役立てられる可能性があるとしている。

若い年齢層の被験者の操作データと認知機能検査スコアの相関性を発見

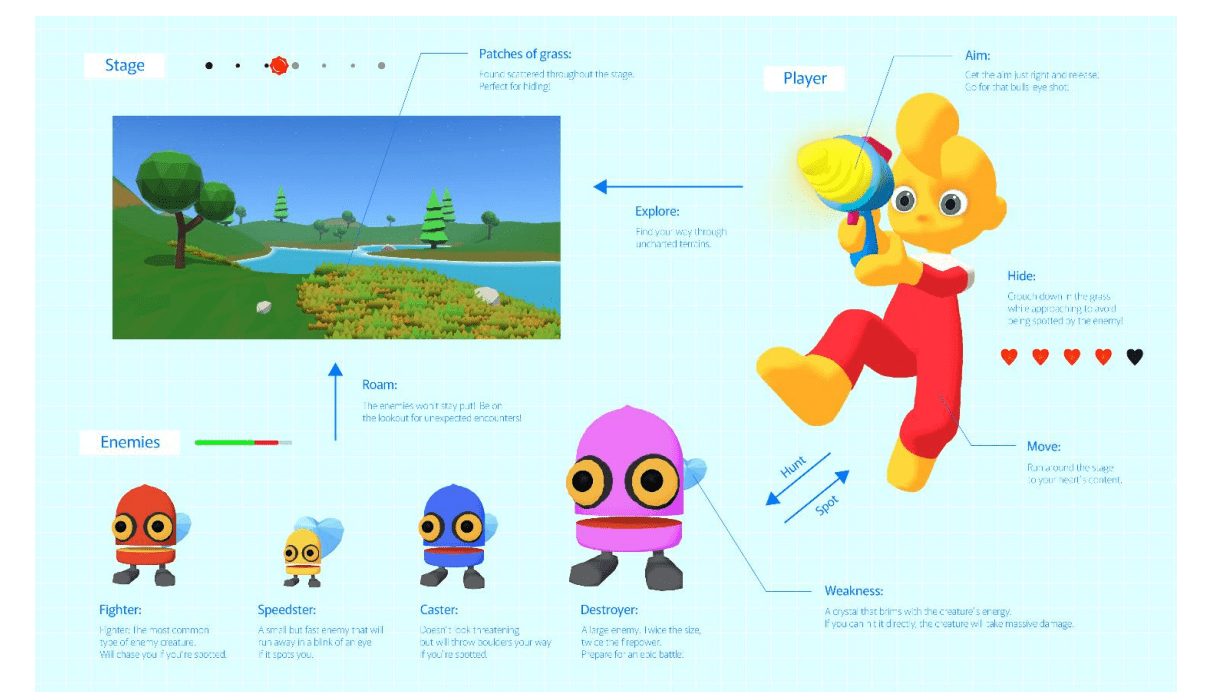

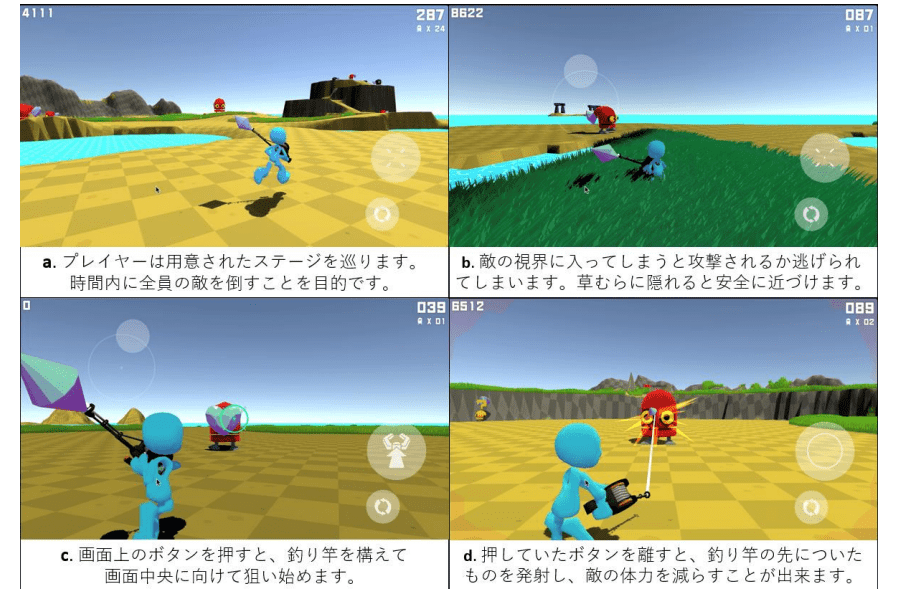

研究成果を発表したのは、京都大学医学部と同大学医学部附属病院、ゲーム制作会社BonBon(京都市)からなる研究グループ。近年、ゲームの社会応用が注目されているが、そのなかでも期待されているのが、ゲーム中の操作で認知機能を測定する試みだ。実現すれば、通院が難しい人や来院に至らない状態の人の認知機能状態を評価することや、既存の心理検査では捉えきれない認知機能を研究できる可能性が出てくる。今回、研究グループでは、グループの一員でもあるゲーム制作会社BonBon社が開発中の3D アクションゲーム「Potion」のデータと認知機能検査の結果を比較する研究を行った。

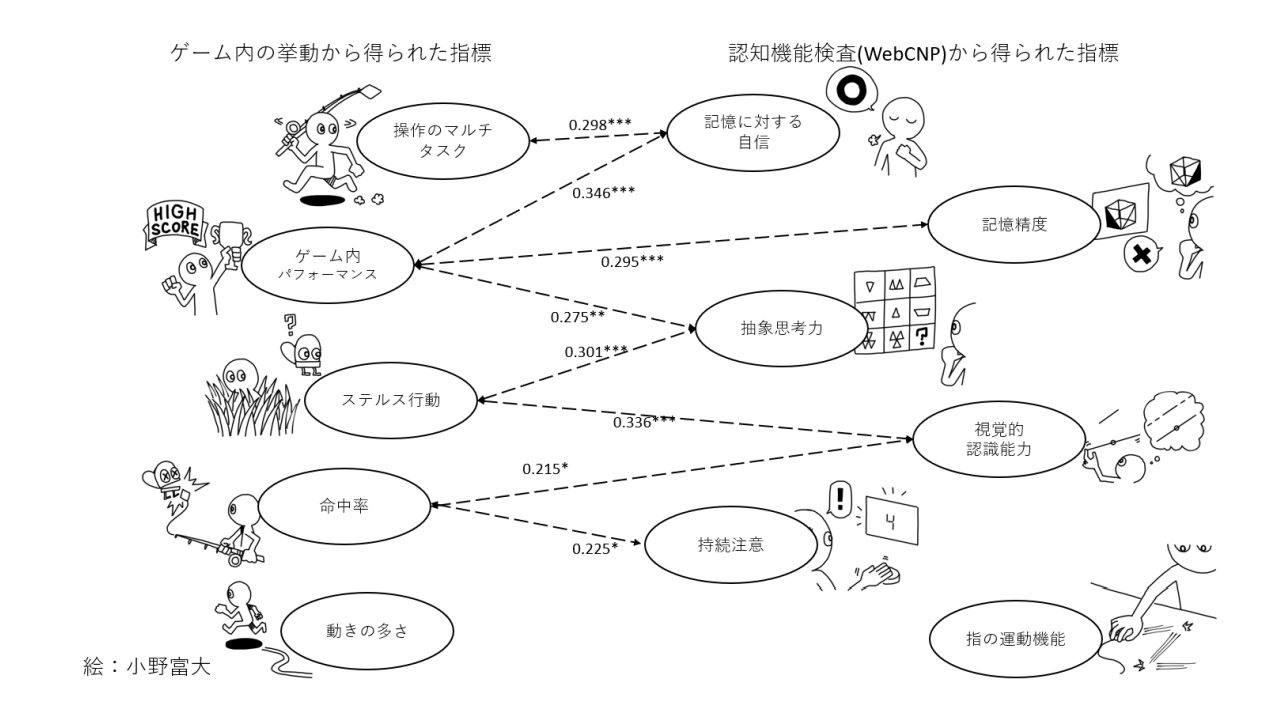

具体的には、アクションゲームで遊んでいる際にどういった認知機能が使われているかを探索・検証するため、比較対象として米・ペンシルベニア大学が運営する電子版認知機能検査サービス 「WebCNP」を採用。20 代から 70 代までの京都近辺の参加者 158 人にゲームと認知機能検査の両方に取り組んでもらい、ゲーム内の特定の要素(例えば、「草むらを使って索敵を回避する」率)と電子認知機能検査のスコア(例えば、複数の図形を示された際に次にくる図形を当てるテストにおける正答率)が連動しているか等の分析を行った。結果、設定したゲーム内の指標と認知的尺度との関係について、若い年齢層では相関性が認められた(年齢層の高いグループでは関係性が認められなかった)。

研究グループではこの結果を受け、従来の検査が難しい子供にも継続的に認知機能の把握が可能になるなどといった応用が期待できるとした一方で、認知機能の測定を秘密裏に行う企業・団体が出ることを警戒し対策を議論していく必要もあるとしている。