当事者 X 当事者 X エンジニアで共創する三重奏の医療DX 「認知症フレンドリーテック」

イノベーションにおいて「当事者性」というのは大きな要素だ。どんなプロダクト/サービスも、受益者である消費者、市場の声を無視してはほぼ必ず成功しないからである。医療分野においてはより重要視される要素であることは言うまでもなく、さらに、認知症領域においては不可欠ともいえるだろう。

しかしいまその文脈すら超え、もうひとつの当事者である医療従事者もかかわる、新しいかたちの医療DXの潮流が福岡から生まれようとしている。この流れを形作りつつある当事者たちの声を聞き、いままさに胎動する「目指すべきモデル」の息吹をレポートしたい。

序章:プログラミングする専門医の誕生

「認知症フレンドリーテック」。この言葉を提唱したのは、福岡県内で在宅医療に取り組んでいる内田直樹医師だ。内田医師は以前からテクノロジー活用に積極的であり、福岡市医師会らが実施した「ICTを活用した『かかりつけ医』機能強化事業」の実証実験にも参加し、テクノロジー導入の効果を実感していた。そしてその実感が、自らプログラミングを習得し課題解決に挑む熱意へを変わっていく。

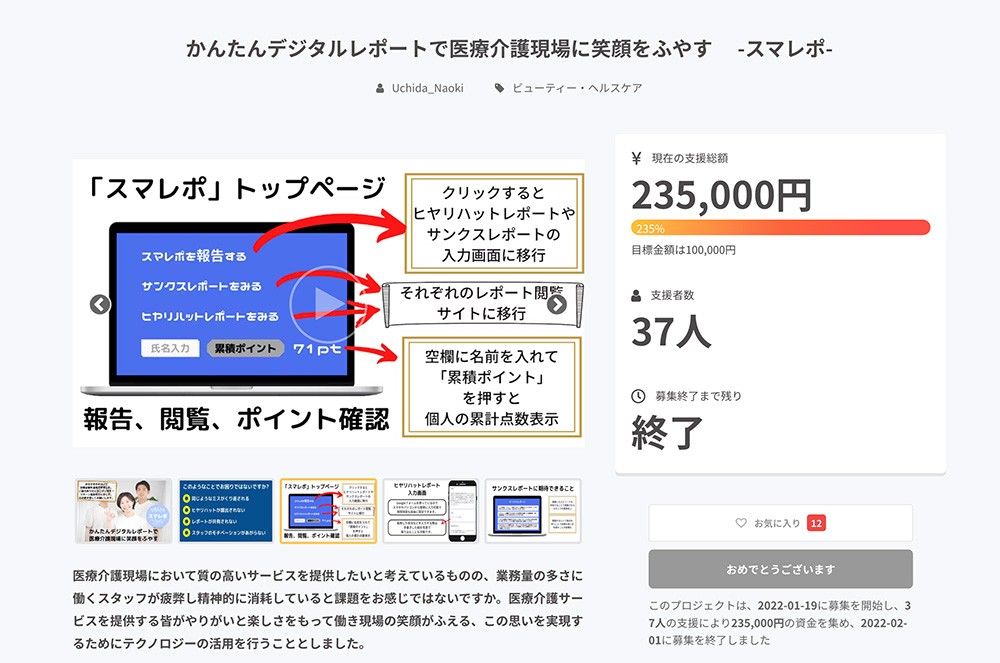

2021年から始まった、医療者向けのプログラミングスクール「ものづくり医療センター(略称もいせん)」に申し込み、3ヵ月にわたって、電子工作も含めた「プロトタイピング」を学んだのだ。のみならず、実際に自身が日頃感じているニーズを解決するサービス「スマレポ」 を自らコーディングし開発。より機能を充実させるため、クラウドファンディングも行い現場で使えるものにまで成長させた。在宅医療の専門医がプログラマーとなってゼロからサービス開発したのはほとんど例がない。

内田医師がなぜここまで、自ら行うことにこだわっているのか。その真意を聞いたところ、内田医師は「この領域にはニーズが溢れるほどあり尽きることがない」という答えが返ってきた。それは最近のことではなく、長年ずっと満たされずにきたものだ。労務管理や業務情報、ノウハウの共有。目の前のケアに追われ、もっとよくしたいというニーズ、アイデアがあっても、誰に相談すればよいのか分からない。市場調査を含め、何がニーズを満たすのか模索することすらできない状況が長年続いていて、それならばまずは現場の自分が担い手になろう、ということだった。現場にいるからこそ、まずは自分でやってみて素早く解決に導きたいとの思いが、行動に現れたのだろう。

そして、その「溢れるほどの」ニーズを満たすためには、とても自分1人では足りないことも実感。その思いが、仲間を集めるさらなる取り組みへと進化していった。アイデアソン、ハッカソンの開催だ。