【2017年末スペシャル】「日本一イノベーティブな公務員」が夢見る、2020年の姿とは

2017年、今年1年におけるドローン活用の事例構築は大きく進展した。各地で実証実験が複数実施されるようになったが、その中でも災害や救急救命の分野で先駆けて事例を提示したEDAC、佐賀県の取り組みは大きな話題となった。その取り組みを推進させたのは「スーパー公務員」と呼ばれる佐賀県職員の円城寺雄介氏。「2020年にオリンピック選手村でドローンが使われる世界」を実現したいと公言する円城寺氏に、直近に実施された大規模な夜間訓練の意義や、来年以降の展望について聞いた。

2017年、3つの「初」を打ち立てる

円城寺氏の今年の取り組みは、すべて先陣を切る画期的なものだった。1月にはドローンによる救急救命の新しいかたちを探究するEDACの取り組みとして、初の要救助者探索の公開実験を実施。引き続いて3月は佐賀県の取り組みとして、現地の消防団や企業とタッグを組み、医薬品配送を含む災害時のドローン活用のモデルを示す初の実験を行った。そして11月には実施規模・主体を大きく拡大、緊急消防援助隊の九州ブロック合同訓練の一部として、初の「夜間ドローン偵察訓練」を行った。

2017年1月の公開実験(提供:EDAC)

2017年3月の実証実験(撮影:Med IT Tech)

3つめのマイルストーンとなった2017年11月11日、12日の訓練は、都道府県の枠を越えた、消防隊の訓練としても全国屈指の規模だった。大災害時に急行し、地元の消防と連携、援助する都道府県単位の「緊急消防援助隊」九州ブロック(沖縄含む)の223隊819人、250台の消防車両が佐賀県に集まった壮観なものだ。

彼ら全員が大規模地震発生直後を想定した救助活動を、1泊2日で宿営地に泊まりながら行った。想定の災害状況の概要は通知されているものの、それ以上の詳細な状況、例えば要救助者の有無などは伝えられない中での訓練。まさに本番さながらの緊張感みなぎるプロセスの中に、夜間で現場が見えない、道路崩落などで近くこともできないという設定で、状況を確認するためにドローンを飛ばし、偵察する訓練が組み込まれた。

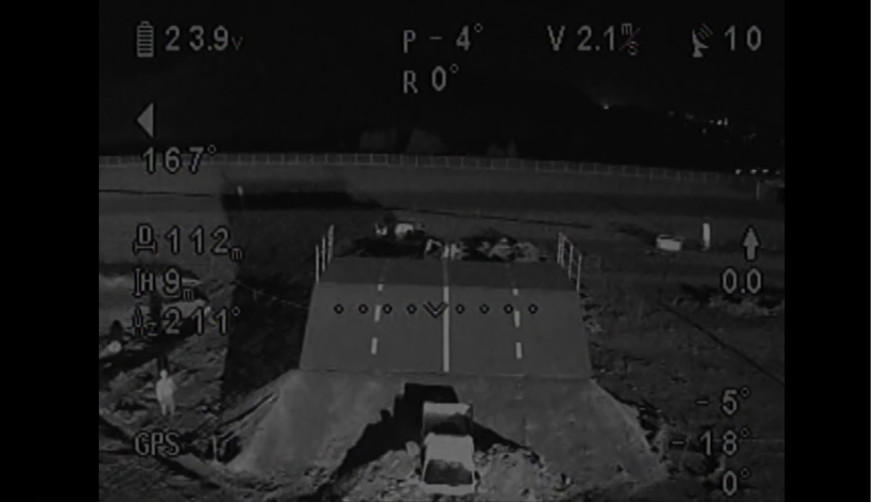

ドローンは3月の実験にも参加している、島内エンジニアと富士建が用意した今回のための特別仕様。マグビー(島内エンジニア)には暗視カメラ、FDH1300(富士建)には照明のためのライトが装備された。両社は佐賀県と災害時におけるドローン活用の包括協定を結んでおり、これらの訓練のための技術開発、知見も活かし、実際の災害時にもともに活動する責任を負っている。今回は両社のドローンオペレータと、各県の緊急災害救助隊がそれぞれ組になって、飛行するドローンからの映像を見ながら、状況把握のためドローン操作を救助隊がオペレータに指示した。

各県5分ずつの持ち時間で、オペレータに指示を出しながらそれぞれが映像による状況把握にチャレンジした。このオペレーションはもちろん、円城寺氏が監修したものだ。災害時には、どんな場面でも人命に直結するため、作業が停滞することは許されない。ドローンのオペレーションについても同じであり、こうした訓練を通じてオペレータに指示することに習熟してもらいたいためだ。佐賀以外の県は今回が初めてで「少しぎこちなかった面もあった」と円城寺氏は評価したが、コミュニケーションの課題を提示したこと自体が非常に意義深いものだろう。

ドローンからは、暗視カメラやライトを搭載したおかげで鮮明な画像が救助隊のもとに届けられた。小回りのきくドローンは、うまく操作できれば、現場に接近してより詳細な状況を確認できる。夜間でも、必要な光量を照明車との連携で確保できることも明らかになった。円城寺氏は訓練を振り返り、「今回の訓練で、九州7県の消防隊がドローン活用の経験を得たことになる。これが種火になり、周りへ広がっていけばいいと思う」とMed IT Techに語った。

円城寺氏が語る、2020年への強い想い

Med IT Techは、2017年の締めくくりとして、2017年12月8-9日に開催された「まちてん2017」に登壇した円城寺氏を訪ね、今年の振り返りと2018年以降の展望について聞いた。その口から語られたのは、2020年へのこだわりと、尽きることのないイノベーションへの情熱だった。

ー 今年は11月の訓練も含め、3つの大きな訓練を実施することで、ドローンを活用する救急救命モデルの構築を主導なさったと思います。2018年はどのように進めたいとお考えですか。具体的イメージはありますか。

円城寺氏:まずは、電話で119番するのではなく、ウェラブルデバイスなどでいち早く異常を察知しエマージェンシーコールを出せる、いわゆる救急の自動化ですね。そしてその傷病者に対してドローンやロボットでいち早く発見し、救急車等で(適した)病院まで運ぶ。そうした一気通貫のシステムを、2020年までに創っていきたいですね。

そのための2018年の目標としては、少なくとも先行できているドローンを活用した仕組みを進めたい。まずは消防がドローンを使う、という選択肢を当たり前にすること、次に119番通報の後はドローンが上空に行く(というオペレーションが当たり前になること)のをやりたいですね。

ー (2017年に実験の実績がある)佐賀だとできそうですか。

円城寺氏:いやーなかなか。今言ったことをやるとすれば、まずドローンが完全無人運行でなければ、オペレーションとして現実的ではないと考えています。災害という状況から考えれば、人的リソースはできるだけ本来業務に充てるのがいいので。ドローンを飛ばすこと自体は、法律的には119番通報があった時点で航空法の適用除外になるので問題はないのですが、そこに技術的課題があるんですね。

その意味でいずれ目指さなくてはならないのは、消防の方が指令所からプログラムで目標地点などを指示すれば、無人、自動でドローンが飛行していくことです。ただ一足飛びにそれはできないので、2018年はまずドローンを使うことを当たり前にする、が目標。同時に、実証実験等で無人飛行にチャレンジする。こういったかたちで、2020年まで1年ごとに、前年実証実験したものを次の年は当たり前にする、同時に次の段階の実証実験を行って、翌年にそれを当たり前にする、というサイクルでいかないと間に合わないのではと思っています。

ー 2020年にこだわる理由を教えていただけますか。

円城寺氏:オリンピックを開催する大きなメリットって、その期間中、いわば架空の都市を作れちゃうところだと思うんですよ。特にオリンピック選手村は、ちょっと未来の我々の社会、次の世代の社会だと思うんです。そうであるなら、デザインするときに(ドローンなどの未来の技術を)組み込んだ選手村を作って、それを見た我々が『こういう街や生活がいいよね』と実感し、横展開していく(のがいい)。私自身はこれからの日本はスマートシティが不可欠だと考えていまして、それを広げるためにもこうした試みは必要だと考えています。

普段語られている、救急救命フローへのICT活用に止まらない未来への展望を語った円城寺氏。次々とマイルストーンになる事例を着実に積み重ねてきた彼の頭には、2018年も、2020年に向けての具体的なロードマップが描かれていることだろう。