【Health2.0レポート】インターフェイスとして期待高まる、ユニークなロボットたち

介護や医療現場におけるコミュニケーションロボットの活用に注目が集まっているが、『Health2.0』では「インターフェイスとしてのロボット」と題し、新たなロボットに関する3つの事例が紹介された。

このセッションでは、日本電信電話株式会社 NTTサービスエボリューション研究所の山田智広氏、株式会社ウィンクル代表取締役の武地実氏、国立研究開発法人産業技術総合研究所ニューロテクノロジー研究グループ長の長谷川良平氏の3名が登壇し、現在、研究開発が進められているプロジェクトについてプレゼンテーションした。

「生き物らしさ」を意識したロボットで生活に溶け込む「あのね」

日本電信電話株式会社の「あのね」は“アニマシー”※をとりいれたネットワークロボットだ。丸いフォルムや、目を模した点灯部のデザイン、上半分がぴょこぴょこという感じで動く動作など、生き物のように感じられるように設計している。このように、単純に便利な機能を持っているだけでなく、より親しまれるロボットであることが求められるだろうと山田氏は語る。

※有生性と訳され、本来の語義は生物が生物たる要素全般を意味する。近年は人工物を生物のように見せるための動きや動作のことをさすことが多い

次に山田氏は、「あのね」を一部とする服薬管理のためのシステムをデモした。このシステムは、開閉されたかを検知できる薬箱と「あのね」、これらを繋ぐネットワークからなる、独居高齢者のサポートを主に想定したものだ。時間通りに服薬ボックスを開けると「お薬ちゃんと飲んでえらいね」と声をかける。設定された時間にボックスが開いていない場合、飲み忘れと判断し自動的に電話をかけ、看護師や薬剤師が直接本人に服薬を呼びかけるというシステムだった。また遠隔地の家族や医師とのチャット機能もあり、メール等で送られてきたテキストを音声で読み上げ伝えることもできる。

山田氏は、将来的には一人ひとつずつアクセサリーのように持ち歩く身近なロボットとなり、単なるデバイスではなくコミュニケーションを手助けするツールとなることを目指し、開発を進めていると展望を語った。

「最高のおかえりをつくる」ホログラフによるバーチャルロボット

株式会社ウィンクルの「Gatebox」は、今年の冬に初号機の予約販売が決定しているバーチャルホームロボットだ。ホログラム投影技術と各種センサーを活用した技術を組み合わせ、様々なデジタルキャラクターを出現させてコミュニケーションを取ることができる。武地氏は、大好きなアニメのキャラクターとリアルな共同生活は、一人暮らしの20〜30代の若者のヘルスケアに貢献することも期待できると語った。

「家電がIoT化していく中で、自分が全部コントロールするのはナンセンス。自分のことをいちばん理解するインターフェイスが家電を操作してくれる時代がやってくる」とも述べ、同製品の可能性として、出かけている間に掃除ロボットを動作させたり、眠ったことを検知し消灯するなど、ユーザーのライフスタイルを学習し、生活面の細かなサポートするといった構想を披瀝した。

障がいを乗り越え新しいインターフェイスを提示する「ニューロコミュニケーター」

意思伝達が難しい患者の脳波を検知し、本人に代わってロボットや音声装置が意思表示を行う「ニューロコミュニケーター」。こちらの研究開発を行っている、国立研究開発法人産業技術総合研究所の長谷川氏により、難病患者の事例をもとにシステムについての紹介があった。

このプロジェクトでは、脳波を読み取りリアルタイムで解析し、本人の伝えたいことを適切な言語で表現することを目指している。患者は生活動作や室内にある家具などのピクトをモニターを見て、その中の1つに意識を集中させる。すると、最も脳波が高まった項目を検知し、「テレビをつけて」「姿勢を変えてほしい」といった意思が分かるようにする、というものだ。実験の積み重ねで、500通り以上もの生活動作がプログラムできたという。

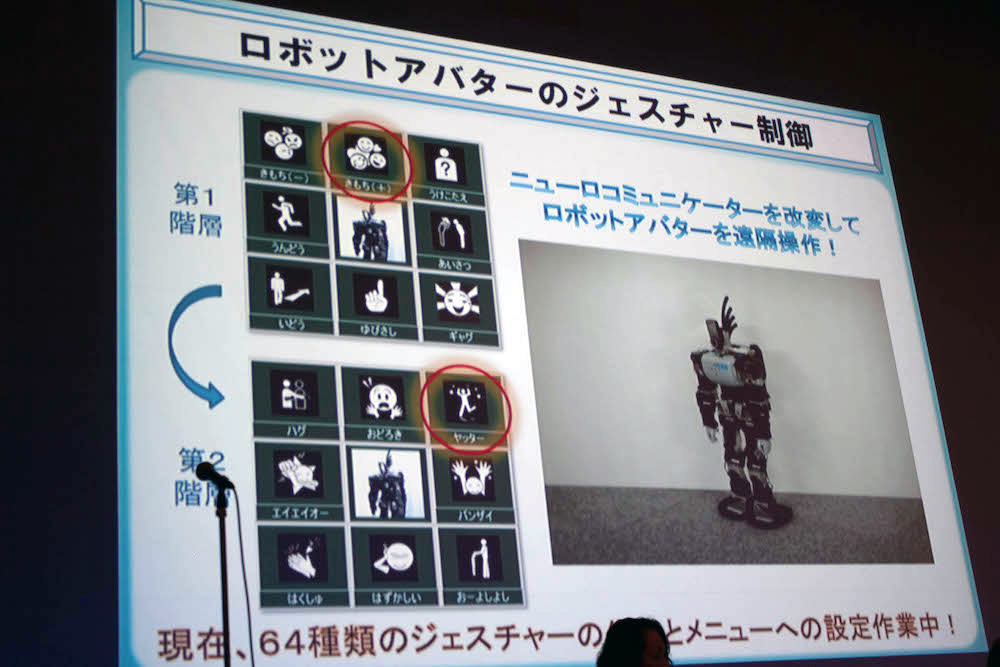

現在はピクトを通じてだけでなく、ロボットをアバター、インターフェイスとして意思表示を行う方法に関しても研究が進められている。ニューロコミュニケーターの実績を応用し、本人の嬉しい気持ちを検知したら、それに応じた「ヤッター」といった両手を上げる動作をロボットにさせるといったものだ。現在64種類のジェスチャーについて、ニューロコミュニケーターによる制御ができるか研究中だという。ロボットは対象と直接的に関わることができ、表現の幅も広い。この研究が進めば、リアルタイムの非言語コミュニケーションが可能になるだろう。

こうしたロボットたちは、医療現場における新たなサポーターとなることが予測されている。人の生活の中に入り、コミュニケーションの媒介となる以上「親しみやすさ」や「温かみ」は無視できない課題と言える。人間により近しいインターフェイスロボットが登場することにより、単なる人手不足の手段というだけでなく、ユーザーの生活を豊かに支える新たなパートナーとなることもできるかもしれない。