【第21回日本遠隔医療学会学術大会レポート】学会の場に立つイノベーターたち(I)-シンポジウム1より

第21回日本遠隔医療学会学術大会 シンポジウム1

「新たなテクノロジーの挑戦と遠隔医療」

第21回日本遠隔医療学会学術大会が、2017年9月30日・10月1日の2日間にかけ、栃木県宇都宮市にて開催された。今回の大会長はコミュニケーションロボットの活用研究で知られる獨協医科大学の坂田信裕教授とあって、公開市民講座の開催も含め、学術大会の文脈を越えたバリエーション豊かなプログラム構成となった。Med IT Techでは全プログラムの中から、3つの講座/演題について詳報する。

初日に組まれたシンポジウム1のテーマは「新たなテクノロジーの挑戦と遠隔医療」。遠隔医療の研究報告にとどまらない、イノベーションに関わる医療界以外の人材も招いた意欲的なプログラムに、会場は多くの参加者でにぎわった。

「急患のない世の中は目指せる」

![円城寺雄介氏(佐賀県 政策部 企画課 企画担当係長、救急医療・災害対応無人機等自動支援システム活用推進協議会[EDAC] 副理事長兼CEO)](http://staging.sakura.ne.jp/medit/wp-content/uploads/2017/10/enjoji-bu.jpg)

登壇者のトップバッターは、救急医療にイノベーションをもたらそうと、自治体職員の枠を越え活動する円城寺雄介氏(佐賀県 政策部 企画課 企画担当係長、救急医療・災害対応無人機等自動支援システム活用推進協議会[EDAC] 副理事長兼CEO)。「ドローン、IoTなどの最新技術で変わる近未来の救急医療と遠隔医療」と題し、自身と佐賀県のこれまでの活動と今後の展望について語った。

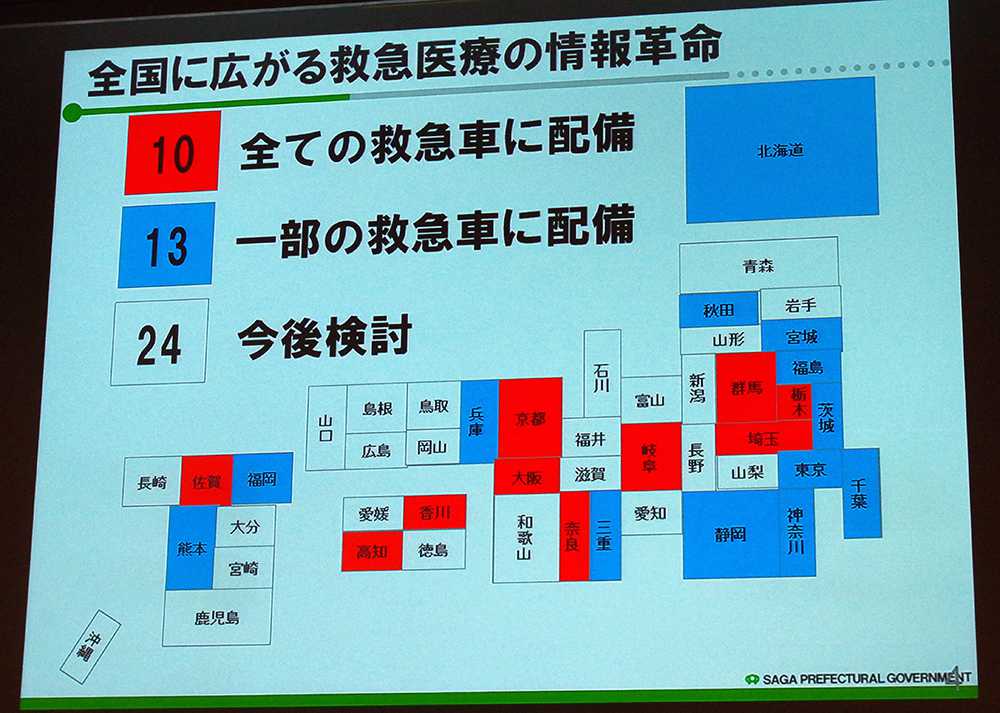

円城寺氏が最初に紹介した事例は、彼が医務課に配属され取り組んだ「99さがネット」。佐賀県が初めて全国で救急車にiPadを導入し、県内の救急対応病院の受け入れ態勢を「見える化」した。その結果受け入れ決定までの時間がわずかながら短縮された(全国初)。このユースケースが呼び水となり、いまでは全国の半数近くの県で救急搬送、受け入れ態勢の情報共有システムが導入されている。

円城寺氏は自らが関わったこの事例を紹介しながら、しかし、見える化だけでは課題は解決しないとした。「事故を予知するのは超能力がなければ不可能だが、疾患の予測は可能なのではないか。まだまだ技術開発は必要だが、予測技術を発展させることにより疾患による救急搬送のゼロを目指せるのではないか」と、自身が考える救急医療の未来を提示した。

事例紹介の最後は、ドローンを活用した救急救命/災害医療の取り組み。Med IT Techで以前特集したように(関連記事1 )(関連記事2)、円城寺氏は仲間とともにEDACを設立し、福岡や佐賀で精緻な想定のもと、ドローン活用の実証を繰り返している。当初は休日を使った個人としての取り組みだったが、県にもその意義が認められ自治体の取り組みにもなり、今年3月24日には県の災害医療の実証実験も実施した(関連記事3)。今後はEDACの取り組みを通じ事例の蓄積を進め、「2020年の東京オリンピックでは、少なくとも選手村ではドローンやIoTが当たり前に使われている、そういう世の中を実現したい」と展望を語った。

「精神科診療と遠隔医療、AIは非常に相性が良い」

次の登壇者は、日本遠隔医療学会内の「精神科遠隔医療分科会」の会長でもある岸本泰士郎氏(慶応義塾大学医学部 精神・神経科学教室 専任講師)。「人工知能(AI)技術を活用した精神科領域における取り組み」と題し、精神科医療とテクノロジーの関わりについてレビューするとともに、AIや遠隔医療についても自身の見解を披瀝した。

岸本氏は、まず現状の精神科領域におけるテクノロジー開発の背景として、精神疾患の状態を評価すること自体が難しく、新薬開発が滞っていることを挙げた。他の疾患と違い、アンカーポイントはあるがバイオマーカーがほとんど存在せず、臨床試験でも近年は成績が芳しくなく、各社が新薬開発から撤退するケースが相次いでいる。こうした状況の中、現状のICTを使った精神科領域における取り組みは、まずは疾患の状態評価に資するものが求められているとして、海外の事例を中心に「携帯電話の音声を使った会話の状態を解析する技術」「位置情報(つまり移動の状態)で判定しようとする技術」「カメラで表情を捉え判定する技術」「時計描画試験をデジタルペンで行なって解析する技術」を紹介した。

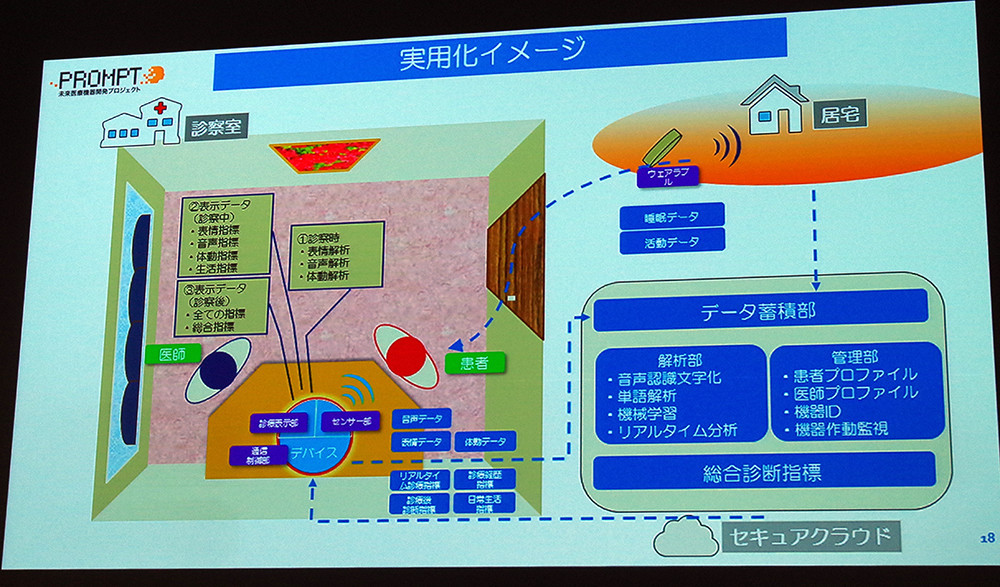

続いて日本における取り組みの例として、自身がリーダーである研究を取り上げた。「PROMPT」は、AMEDの平成27年度「未来医療を実現する医療機器・システム研究開発事業(ICTを活用した診療支援技術研究開発プロジェクト)」に採択されている。具体的には、診療時の患者の様子を、画像、音声をデバイスで取得。表情の変化、声のトーン、話の内容、発話速度を、赤外線センサーで患者の動きを観測し記録する。診察時に医師が診る尺度である「表情の暗さ」「声の弱々しさ」「イントネーションが平板化しているか」「動きや思考が緩慢か」「応答に時間がかかるか」「発言内容が悲観的なものか」といった主観的な指標を、記録することで可視化・定量化を目指す研究だ。現在進行中だが、これまで集めているデータから、うつ病患者の表情の特徴量を捉え判定のアルゴリズムを構築する取り組み、現在スタンダードとされているEOG装置によるまばたきの測定と遜色のない判定ができているとし、順調な経過を辿っていると語った。

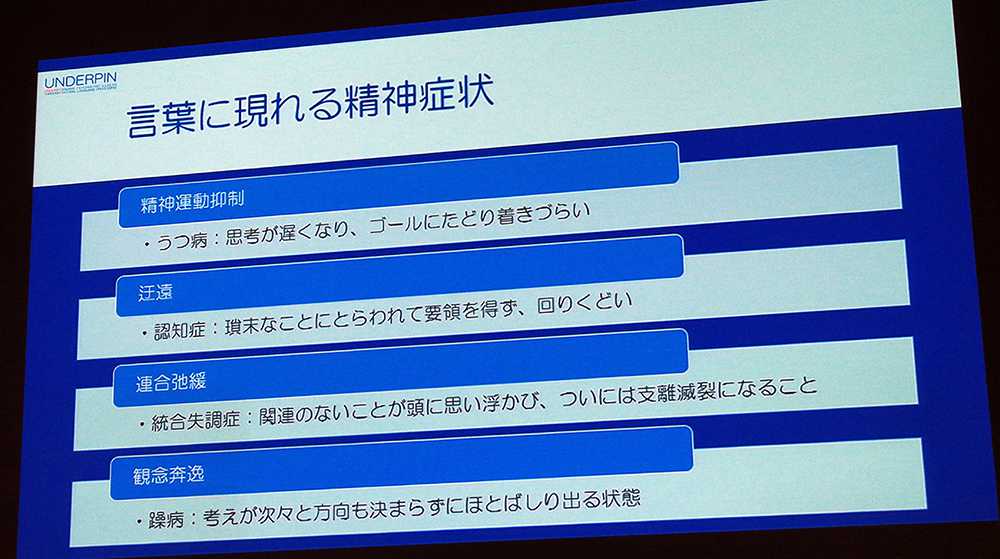

関連する研究として、科学技術振興機構(JST)のCRESTプログラムに採択されている「UNDERPIN」プロジェクト(自然言語処理による心の病の理解:未病で精神疾患を防ぐ )を紹介した。

患者の言葉をコンピュータによる自然言語処理で解析し、精神病理を定量化する取り組みである。アメリカではかなり早期段階の統合失調症発症の兆候を、自然言語処理で発見することができたという研究成果も発表されており、「これらの研究の成果を活用して、最終的には、診察中にリアルタイムにクラウドへデータを送り、クラウドのAIから重症度の推定が行えるようなものを目指している」と語った。

そのAIについては、特に医療機器として認証できるのかという視点で見解も披瀝した。いまの医療機器の認証の基準は物理的な尺度で「正しく測定できるか」「リスクがないか」であり、AIは基本的に「予測」の技術なので現在の判定基準に入っていないと指摘するとともに、解析の過程が示されていない、従来の機器と違いクラウドと繋がり、常にアップデートされることも想定されていないのが課題だとした。しかし、皮膚科や病理診断といった画像診断の領域では人間を凌ぐ判定精度を持つAIが実際に登場しつつあることも挙げ、医療分野でAIをどう活用していくべきかを議論する時が来ていると語った。

最後にこれまで紹介した技術、研究は(精神科領域の)遠隔医療と非常に相性が良いとし、「遠隔(診療)で患者さんと対話しているその間に、AIがその様子を判断してリアルタイムにフィードバックするシステムが、あと少しで実現するところまで来ている」と、近未来の姿を展望した。

[その2に続きます]