【第21回日本遠隔医療学会学術大会レポート】学会の場に立つイノベーターたち(II)-シンポジウム1より

第21回日本遠隔医療学会学術大会 シンポジウム1

「新たなテクノロジーの挑戦と遠隔医療」 (II)

不随意の振動で「本音」と「建前」をあぶり出す

続いて、声帯の不随意反応判定技術を開発しているPSTの大塚寛代表取締役社長が登壇し、同社の取り組みと展望について語った。

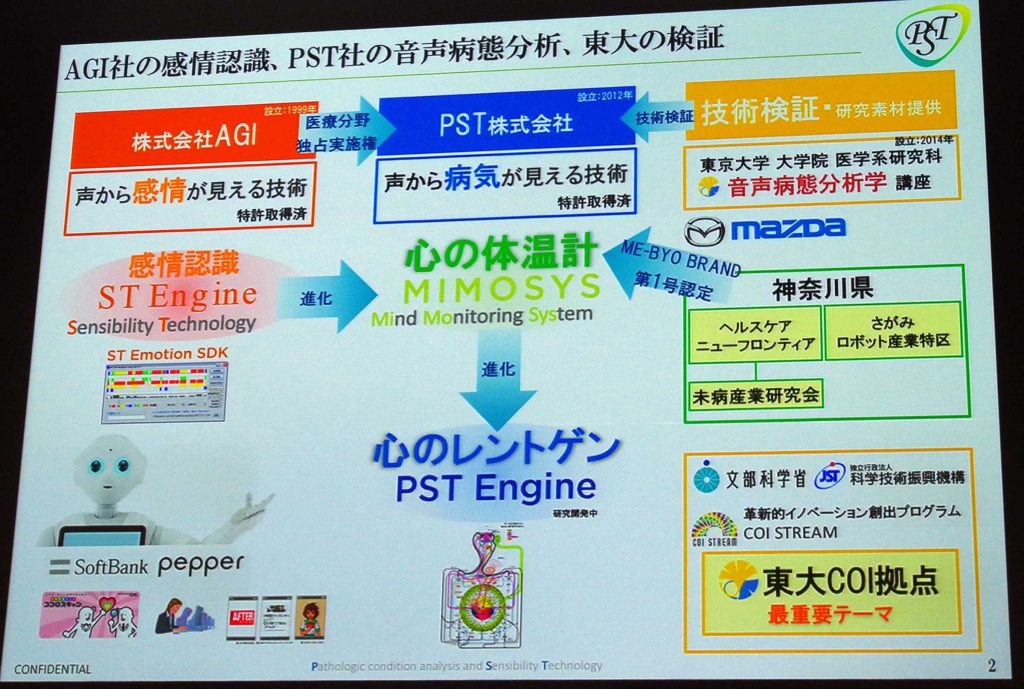

PST社は、感情認識技術のAGI社(国際特許32件保持)の技術を生かして音声病態分析技術を研究開発、事業化している企業である。

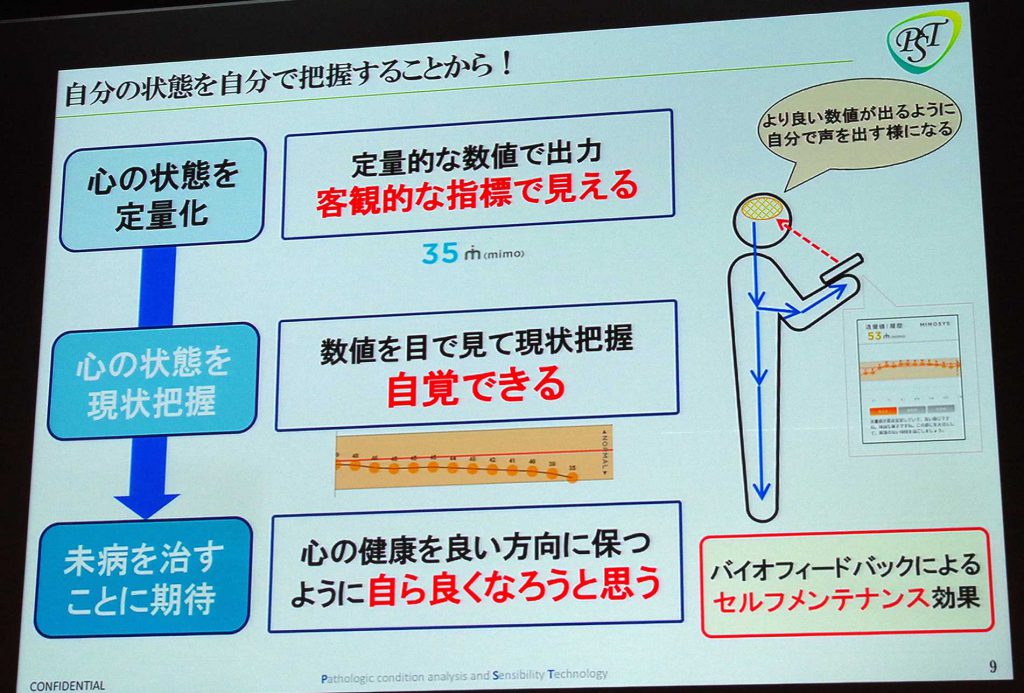

PSTの持つ「未病音声分析技術(MIMOSYS)」は、健康状態をモニタリングする技術であり、日々の心の変化を定量化し可視化することができるようになった。状態の認識をスマートフォンで話した音声でできるのが特徴で、「元気圧」と「活量値」という2つの概念で状態を表す。

まず、元気圧は、短期的な会話から現在の心の状態を知る数値。とても元気な時と体調が優れない時では、状態の数値が大きく変動する。わかりやすい表現で言うと血圧計のようなものだという。

また活量値は、2週間のデータから長期的な心の状態を知る数値。元気圧と異なり、日々の数値は大きく変動しない。よって心が弱ってきている時などは、数値が下降傾向になる。例えて言えば、体温計のようなものだ。

「人は体重や血圧を見て、ランニングするなど自発的にセルフメンテナンスをしていく。しかし一方で、心の状態を把握することができていなかった。(この技術は)日々、(簡単にできる) スマートフォンを通じてその把握をしていきましょう、ただ、それだけのこと。しかしそれだけでも、本人がストレスがたまっているなと分かれば、ヨガやカラオケに行くなどストレス発散の行動を自らすることができる。これを通じて、少しでも鬱状態に陥る人が少なくなればと考えている」と、大塚氏はこの技術の意義を語った。

実際にメンタルヘルスに関するイベントを発見

PSTのビジネスモデルは、この解析アルゴリズムをSDK(開発キット)として商品検討企業などへ販売し、その企業が商品化した場合、ライセンス使用料のかたちで利益を得る。また、MIMOSYS検証として東京大学音声病態分析学講座と共に様々な実証実験を行っており、論文、国際学会などで発表し高い評価を受けている。

2017年7月には(既報)、サービサーの日立システムズとともに、ある企業を対象に3ヶ月の実証実験を行っている。対象者の中には工場労働者など携帯電話の電波が入りづらい場所で勤務する方もおり、固定電話の番号に電話してもらい音声状態を確認するというかたちもとった。

実証実験の中で発見できた事例として、活量値が下がった社員に対し産業医が面談したところ、プライベートで問題があったり、部署内のいじめに遭っていたことなどが実際に分かり対処できたという。また東京大学音声分析学講座の社会実験において約4,000名の方々にMIMOSYSを利用してもらい、元気圧、活量値における男女差の存在もはっきりとわかってきた。また、抑うつ程度を客観的に測るBDIテストも実施し、ある程度の相関関係が認められた。その他、JAXAにおいて宇宙ステーション模擬実験場でストレス検証にMIMOSYSを利用したり、多言語検証なども実施している。

今後は、音声から特定の疾患を判別すべきアルゴリズムを研究開発しており、ある疾患に対しては基礎研究を完了し、臨床研究に入る段階だと述べ「音声の解析は遠隔医療との連携も可能なので、その方面でも一歩踏み出したい」と医療への応用も目指していくと表明した。

チャレンジしたからこそ、得られた発見

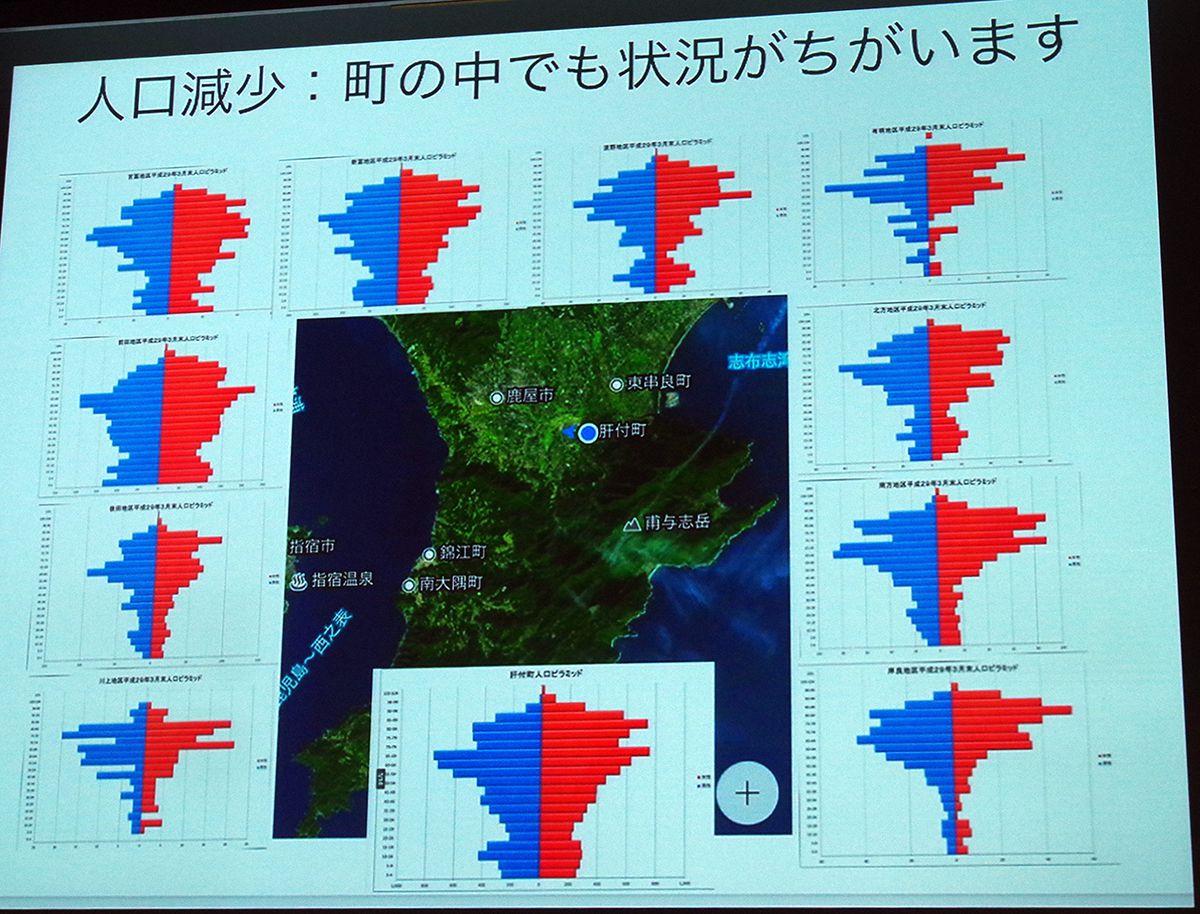

次に登壇したのは、鹿児島県肝付町役場の能勢氏。日本ではまだ数少ないリビングラボの試み(既報)に早くから取り組んでいる。これまで各所で講演、また報じられているが、今回は取り組んで初めて得られた発見を中心に語った。

過疎だからこそ、イノベーションに向いている

最初は、広い面積に人が点在する肝付町の中でも、役場から車で90分、近隣の医療機関にも50分、隣の集落にも30分かかるという肝付町の中でももっとも高齢化・過疎化の進んでいる集落について取り上げた。

7世帯10人、しかも高齢化率100%であり、さらに同じ集落といってもそれぞれの家同士が離れているため、お互い会うことすら困難だという。実際、この集落最高齢に属する91歳と隣の家の94歳のおふたりは、会ったことがなく電話でしか話したことがないそうだ。この地区に、能勢氏の企画で、厚労省の地域包括支援センター機能強化事業というかたちで、直前に町に導入された光ファイバーを活用したテレビ電話の設置活用を試みた。このような他地域から隔絶したところには見守りを頻繁に行うことは難しく、ICTを使うことが必須だと考えたからである。

最終的には積極的に使ってくれるようになったが、当初は能勢氏がテレビ電話しても、声で能勢氏だと分かるまで、テレビ電話であるにもかかわらず顔を見せてくれることはなかった。後になってその理由が「顔を知っている人でないと、自分の日常の顔は見られたくない」ということに気がついたという。つまり、すでに顔見知りであるという「関係性」がなければ、たとえその関係性を維持、強化するためのツールであったとしても活用されないという発見だった。この発見は、過疎化は進んでいるものの、都会と違い地域の人の繋がりが強い地方だからこそこうした実証実験が成功するのだという可能性を示すものだった。

この発見を得た能勢氏は、積極的に過疎地域からのイノベーションモデルの構築に取り組んだ。例えばタブレットの活用講座を始めたり、ロボットの試験導入といった、テクノロジー企業にテストベッドを用意する「共創のまち肝付プロジェクト」といった取り組みだ。いまは高齢者向けのプログラミング講座を企画し、2020年度から小学校で始まるプログラミング教育に先行して知識を得てもらうことで、「おじいちゃんが小学生に教える」といった子どもたちとの関係性も醸成してもらおうと考えているという。

ユーザーとの接点は、気づきを導く接点

この取り組みの中で得られた発見もあった。新しいデバイスを高齢者に試してもらおうとすると「高価なものだから壊すといけない、こわい」と言って使いたがらなかった。理由を聞いてみると「仕組みがわからないからこわい(だから使わない)」ということだった。つまり未知への恐怖であり、理解が進めば使う可能性があるわけだ。プログラミング講座のねらいは、デバイスを動かしているソフトウェアの仕組みをまず理解してもらうことで、デバイスがどういう仕組みで動いているのか分かり、未知の恐怖が消えて積極的に使ってくれるようになるのでは、という思いが背景にある。「共創のまち肝付プロジェクト」に関しては、町民に対してはICTツールに馴染んでもらうための「予防接種」みたいなもの、参加企業に対しては、生の声を聞き、開発にフィードバックしてもらうための場だという認識を示した。そして、ここでも新たな発見があったという。

(提供:肝付町)

このプロジェクトの最初はソフトバンクの人型ロボット「Pepper」を活用するアプリを試してもらうものだったが、肝心のPepperは持ち込んだ当日調子が悪く、最初はまともに動かなかった。しかし、ここでそれを見ていた高齢者たちに驚くべき行動変容が起こった。ふだんは介護を受けている人たちが、自分からロボットに近づき声援を送り、動かそうと励ましたのだ。これを目の当たりにした能勢氏は、「頼りなく、可愛げのあるものを見て応援したくなり、彼らの中の積極性が引き出された。もしかすると介護現場には完全なものは必要ないのかもしれない」と振り返る。

このプロジェクトで次に取り組んだのが、ICTを活用する認知症徘徊者捜索だ。降雨の日に捜索の手が届かず、亡くなった事案が発生したことがきっかけだった。これまでに2回実験を行っているが(実験の詳細は既報を参照)、1回目と2回目の間にも発見があった。1回目は実験中にサーバが停止し、捜索を続けられなくなるという失敗だったのだが、その後、この経験を踏まえ「機械も人間も100%ではない。合わせて100%になるようにしよう」と、協働する必要性が得られるとともに機運が高まったという。「大失敗から大成功」が関係者の間での合言葉になっていると語った。

こうした多くの発見、学びが多く紹介された肝付町の取り組みは、もちろん遠隔医療の新たな研究にも寄与することだろう。能勢氏は最後に、町内にあるJAXAの内之浦発射場が「世界一愛されている射場」と関係者に語られている由縁となったエピソードを語り、同じように遠隔医療の研究がスムーズにできる素地づくりをしていると、将来の協働を呼びかけた。