[福岡・佐賀編II]この地がもたらす「飛躍的な未来」

| プロローグ 福岡編[I] 福岡・佐賀編[II] 福岡編[III] 佐賀編[I] 佐賀編[II] 佐賀編[III] 宮崎編 鹿児島編 |

彼が選んだのは、ドローンだった

円城寺雄介。「医療」と「イノベーション」に関わる人たちの間で、この名前を知らない人は、ほぼいないだろう。2011年、佐賀県の救急車全車両にiPadを通じて導入した「99さがネット」による救急受け入れ状況の共有化は、全国的にも難題とされていた搬送時間の短縮をもたらし大きな脚光を浴びた。「自分はスーパー公務員でもなんでもない」と否定するが、県職員の職務を精力的にこなしながら、それに加え余暇時間を費やし他の多くの社会活動にも邁進するその姿は、イノベーションを志す人達のひとつのロールモデルだと言っても、決して過言ではない。

その彼が、活動の根源的なテーマとしている「命を救う」ために次に注目したのがドローンだ。

「きっかけはAmazonがドローンを使う映像を見たこと。すごいと思ったが、日本では、単なる物の配送だけではなかなか理解されないと思った。命を救うというユースなら理解が得られると感じた」

彼にはドローンの「鳥の目」が、傷病者、遭難者の捜索に役立つし、AEDや医薬品を運べばもっと社会の役に立つのではないかと感じられたのである。

つてを辿って仲間を探し、熊本在住のドローンパイロット稲田氏、ドローン開発者の岡田氏、ソフトウェア開発者の大畑氏、臨床工学技士の沼田氏が参集。2015年9月に前身「Project Hecatoncheir(ヘカトンケイル)」を結成したあと、体制強化としてほぼ同じメンバーで 2016年1月、一般社団法人EDAC(救急医療・災害対応無人機等自動支援システム活用推進協議会)を設立。彼らとともに新しい救急救命のかたちを模索し始める。

「IoT開発支援」「テストベッド」の両方を用意できたのは、福岡

同時期、ドローン飛行に関する規制緩和の検討や、IoT開発拠点を目指して様々な支援の取り組みを行なっていた福岡市などと共同で、総務省の通称「身近なIoT利活用プロジェクト(正式名:IoTサービス創出支援事業)」に応募し、採択。具体的に実証実験を進めることになる。実証実験の地は様々な経緯を経て、九州大学共進化社会システム創成拠点の協力を取り付け、伊都キャンパスの空き地を活用できることになった。

福岡市は、前回取材したFDC(福岡地域戦略推進協議会)主導の取り組みの他にも、様々な団体が地域振興、イノベーション支援を行なっている。こちらも取材した「&HOSTEL」への支援を始め、IoTに関する実験や開発の支援を積極的に行なっており、EDACも取り組みやすさに期待してコンタクトを取ったという。

ただそれでも、EDACが求める実験地の要件を満たす場所は都市部には見つからなかった。そこで候補に挙がったのが、福岡市、糸島市にまたがる、緑豊かで玄界灘も近い郊外に校舎を統合移転中だった、九州大学の構内だ。九州大学には、今後登場が予測される「パーソナルモビリティ」の運用やデータ活用を民間とともに研究する「九州大学共進化社会システム創成拠点」もあった。モビリティという観点ならば、ドローンも当然研究対象となる。この出会いが、EDACの実証実験のスキームを決定づけたのだった。

劇的な改善の可能性にも「あと5分は縮められる」

その後、この伊都キャンパスでの実証実験は4回を数え、2017年1月23日には、これまでの成果発表も兼ね公開実証実験が行なわれた。公開実験には地元テレビも含め多数のメディアが参加。また、シンポジウムにも登壇した総務省の渋谷企画官とともに、大臣官房の吉岡てつを審議官も視察に訪れた。

シンポジウム(既報)でも報告があったが、1月23日の実験では実際に傷病者役の人間が任意の場所に隠れ、捜索する実験が行なわれた。天候事情もあり、当初予定していたものよりも規模を縮小させたが、ドローンの威力を存分に披露する機会となった。

実験はまず、筋電位・心電位などを生体信号を肌に触れているだけで取得できる機能素材「hitoe」を織り込んだ服による自動通報を模擬的に発生(心停止情報を模擬的に再現)させ、アプリを通じ自動でGPS情報とアラートを指令センターへ発信。GPS情報を受け取ったドローンが現場付近へ飛行し、付属カメラの情報を指令センターへ共有した。

この日の公開実験での数値ではないが、この要件で過去に行なったトライアルでは、現場到着まで平均17分だったという。

シンポジウム(既報)で語られた通り、従来手法での捜索の平均が37分だったことからすれば、半分以下にまで時間を短縮できるということだ。しかし円城寺氏は実験直後の参加者へのブリーフィングで、指令センターでその映像に書き込みや目印をつけ、捜索隊員にスマートグラスを装着させ映像を共有できれば、さらに改善できるとし「あと5分は縮められると見込んでいる」と語った。

EDACが描く将来構想

EDACが目指す新しい救急救命のかたちは、円城寺氏の言葉が示す通り、まだまだ発展途上だ。将来構想として、EDACでは3つの具体的な進化を検討している。

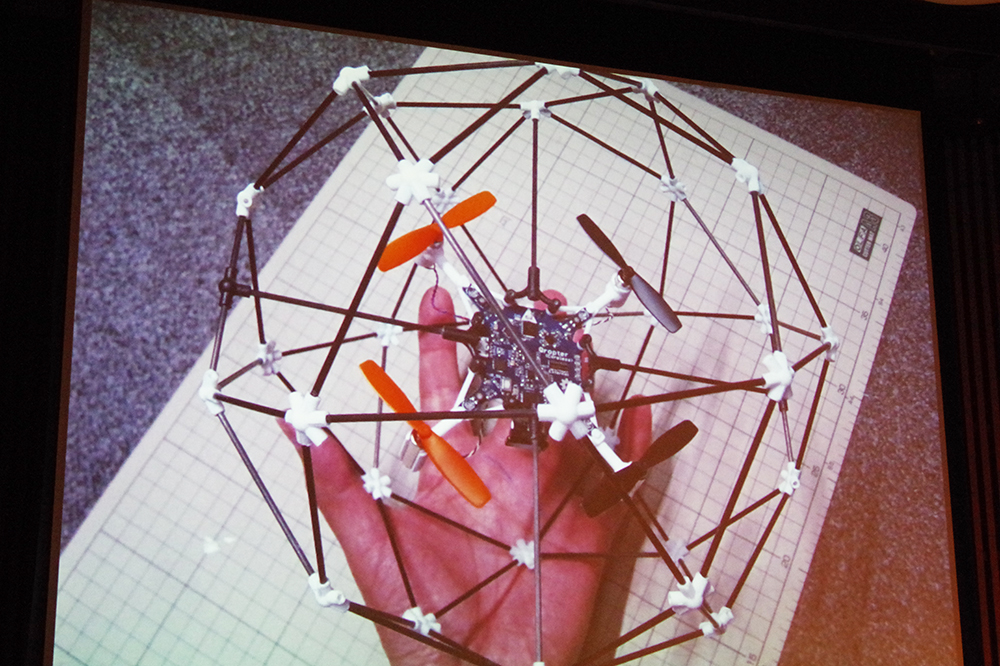

1つ目はドローンの「死角」を消していく試み。現状のドローンの空撮映像では、木陰や岩陰など、どうしても死角が生じやすい。実際に傷病者がその中に入ってしまい、ドローンでも見つけられないケースもあったという。そこでEDACでは、例えばドローンがさらに小さな「子」ドローンを複数格納して飛行し、そこからその「子」ドローンを放出してより地面に近い高度を飛行するなどして、さらに微細な現場付近の映像を指令センターへ送る構想を持っている。

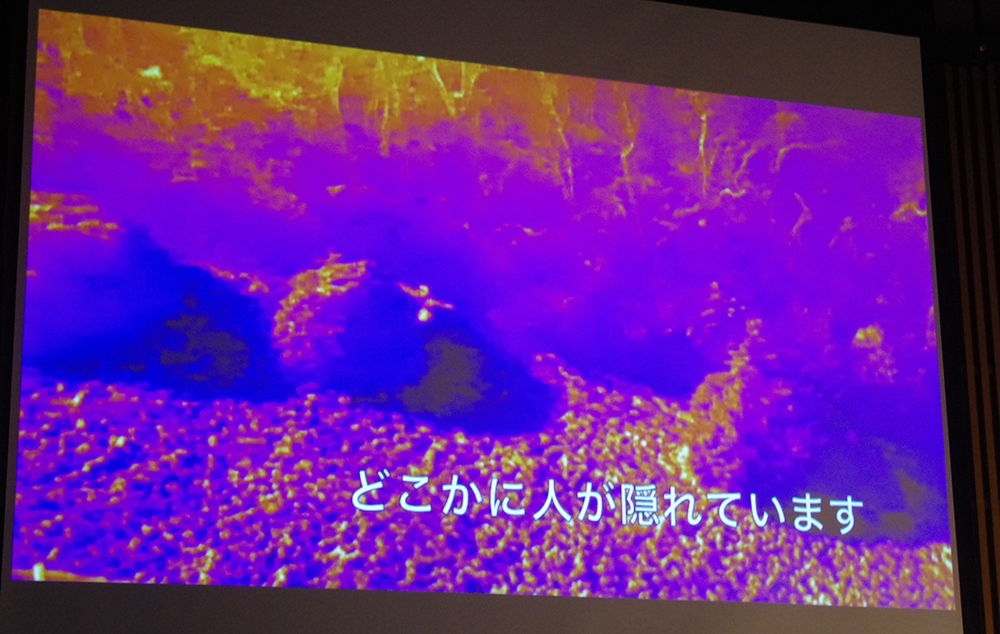

2つ目は夜間や、視界がさえぎられている状態への対応だ。これは実際にドローンにサーモカメラを取り付けた検証を行なっている。目視や通常のカメラで探せない状況であっても、こうしたセンサーを活用することで、むしろより効果的な捜索ができる可能性がある。

3つ目は飛行時間延伸への挑戦だ。現在主力となっているドローンはマルチコプタ型といい、4つのプロペラで飛行を制御するタイプだがエネルギー効率が悪く、飛行時間は最大でも30分弱がやっと。しかし尾翼や主翼など、通常の飛行機のような翼を持つVTOL翼ならさらに長く、速く飛行できる。

「壁」をどう乗り越えるのか

EDACではこうした将来構想には、技術的、法律的な壁があるとする。小さなドローンに関しては、そもそも「ドローンがドローンを発出させる」ことが現行法律上できない。また、IoTの同時接続に関しても技術的な改良が待たれる状態だ。その他、航空法上ドローンは高度150m未満までしか飛べず、目視外への飛行には承認が必要となるなど、規制が多い分野でもある。

しかしEDACには、総務省の事業として実験を担ったからこその役割と強みがある。それが、新しい救急救命のモデルを普及させるにあたっての課題抽出だ。これには現行法の規制に関するものも含まれている。

それを印象づけるものとして、公開実験の最後には、視察していた吉岡審議官から「着実に進んでいることが確認できた。引き続き今後の取り組みを引っ張っていただきたい。総務省、消防庁との兼ね合いもこのプロジェクトを参考に調整していきたい」という言葉が出された。まさに、EDACの活動は規制突破の先陣を切るものとして期待されているのだ。

公開実験の最後、参加した報道陣との懇談の中で円城寺氏はこう語った。

「(佐賀や福岡は)課題先進県であり危機感が強い。イノベーションを起こすには、特区だからどうだというよりも、気持ちが大切なんだと思います」

彼が他の講演でもよく取り上げる『草莽崛起』という言葉を思い出した。吉田松陰が久坂玄瑞、高杉晋作はじめ名だたる幕末の志士たちに「行動せよ」と飛ばした檄は時空を越え、いま、この地にも辿り着いているのかもしれない。

※文中の関係者の発言とEDACの将来構想についての内容は、2017年1月23日に九州大学伊都キャンパスでの公開実証実験と、2017年2月8日に開催された「IoTに関するシンポジウム」(既報)から文章構成上、時間を前後して取り上げたものです。